お知らせ

いよいよ4月から始まる2つの給付金!

4月から出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金が創設されます。

これにより男性の育児休業取得がさらに促進され、女性の時短就業も増えてくることが予想されます。

より複雑になる育児休業等の手続きですが、理解できていますか?

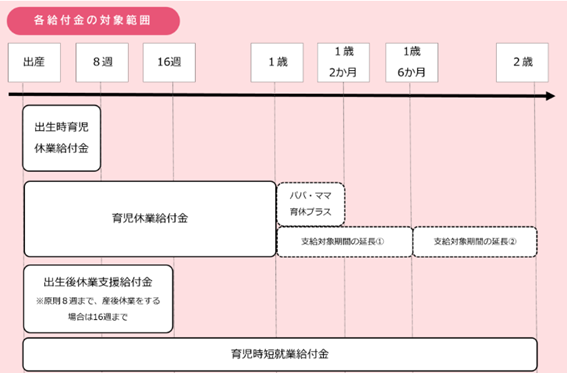

既存の育児休業給付と出生時育児休業給付に加え、令和7年4月1日より出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金が創設されます。各給付金の対象範囲は図のようになります。

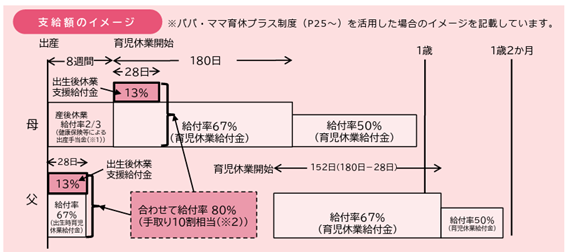

■出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける者が、

一定の要件を満たした場合に28日間を上限として上乗せで支給される給付金です。

そのため基本的に出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請と併せて行います。

給付率は合わせて80%となるため、社会保険料の免除等を考えると手取りは10割相当となります。

支給要件は次の通りです。

〇子の出生後、対象期間内(男性であれば子の出生後8週間、女性であれば産後休業後8週間)に14日以上の育児休業(出生時育児休業)を取得した被保険者であること

〇被保険者と配偶者の両方が育児休業(出生時育児休業)を取得していること

または、被保険者の配偶者が子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」 に該当していること

具体的には以下の場合です。

1.配偶者がいない

2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

4.配偶者が無業者

5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

6.配偶者が産後休業中

7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

被保険者が男性の場合、必ずいずれか(主に4,5,6)に該当するため、配偶者の育児休業取得の有無は要件になりません。そのため支給申請時の確認書類は男性(配偶者が子を出産している)の場合は母子手帳のみで足ります。

女性(配偶者が子を出産していない)の場合は配偶者の雇用保険被保険者番号と併せて住民票の写し等配偶者であることを確認できる書類が必要です。

「配偶者の育児休業を要件としない場合」は別途確認書類が必要ですのでご注意ください。

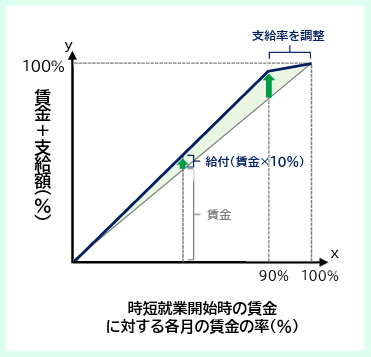

■育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。

原則として支給額=育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%ですが、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように支給率が調整されます。

受給資格は①②いずれも満たす方です。

① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。

今回対象となる育児時短就業は、育児・介護休業法に基づく所定労働時間の短縮措置(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの。)に限らず、2歳に満たない子を養育するために1週間当たりの所定労働時間を短縮した場合は、育児時短就業と取り扱います。

そのため被保険者が子を養育するために短時間正社員・パートタイム労働者等に転換・転職したことに伴い、1週間当たりの所定労働時間が短縮されている場合も、育児時短就業と取り扱います。

② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。

ここでの「引き続き」とは、復職日から時短開始日の間が14日以内の場合をいいます。この場合賃金月額は育児休業給付開始時の賃金日額で計算されるため、月額証明書は不要になります。

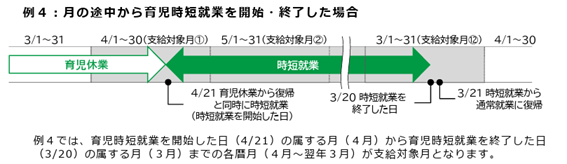

支給申請は、育児時短就業を開始した月から育児時短就業を終了した月までの各暦月について支給します。育児休業給付と同様に原則2か月ごとの申請となります。

ただし、支給対象となるのは次の①~④の属する月までです。

① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日(2歳の誕生日の前々日)

② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日

③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日

④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

なお申請時の添付書類として、育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できるものとして労働条件通知書や育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則などが必要です。

※令和7年4月1日以前から時短就業を開始している場合

令和7年4月1日を育児時短就業開始日とみなして受給資格・支給要件を満たす場合は対象となります。ただし、育児時短就業開始時賃金月額も令和7年4月1日を開始日とみなして算定された額になりますので、その額より低下していない月は不支給となります。ご注意ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

■育児休業等給付の内容と支給申請手続

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html